イベント報告

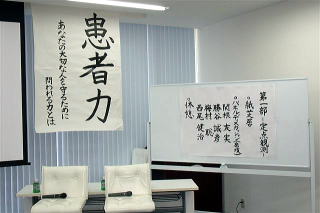

■<第2回シンポジウム 『患者力』 救急医療〜大切な人を守るために問われる力とは〜>2010.07.24

開催にいたるまで

昨年の11月14日に兵庫県尼崎市にて開催した「患者力」シンポジウムの二回目を、7月24日水曜日、午後1時半より大阪・十三の大阪研修センターで行いました。

前回は「地域医療」をテーマにしましたが、今回のテーマは「救急医療」です。

昨年シンポジウムを開催した後、準備や後処理などに疲れ、しばらくボランティア活動はゆっくりいこうかなと思っていた矢先、

吉本興業のタレントの亀山房代さんが42歳の若さで亡くなるという悲しいニュースに接しました。

死因は「心室細動」ということでした。

訃報が報じられた翌日、生放送のラジオ番組で、パーソナリティの三代澤康司さんと、亀山さんの話をしました。

三代澤さんは公私ともに親交が深く、亀山さんが亡くなられる直前に病室にお見舞いに行かれた話を、聞かせてくださいました。

私自身も、新人アナウンサーの頃より、「ワイドABCDE〜す」という番組で共演させていただいたりと非常にお世話になり、

喋り手の先輩としても同じ女性としても非常に尊敬をしている方でした。

また、同じころに妊娠をし、出産を経験していることもあり、時に母親同士いろんな話に花を咲かせました。

いつも周囲を明るくし、体全体で大切なことを伝え続けている人でした。

亀山さんの死を、私もちゃんと受け止めて伝えなくては・・・強く、そう感じました。

また、亀山さんの命を懸命に救おうとした、亀山さんの夫であり気鋭のフォトジャーナリストである今枝弘一さんの姿勢にまさに学ぶべき「力」を感じ、

「患者力」のテーマにしようと思い立ちました。

亀山さんの娘さんが大好きだという亀山さんの写真を使って、大きな告知用のポスターを作成しました。

できるだけ多くの場にポスターを掲示して、

シンポジウムに足を運べない方にも、ポスターの前で立ち止まって、亀山さんが遺したメッセージに思いを寄せていただこうと思いました。

ポスターの作成には、西日本出版社、鷺草デザイン事務所に多大なるご協力とご協賛をいただき、

ポスターの掲示には阪急電鉄株式会社を始めとして、各地の書店、オカンの会の会員さんたちのご協力をいただきました。

また、大阪府、大阪市、財団法人大阪21世紀協会にご後援をいただきました。

7月24日当日。多くのボランティアの皆さんに支えられて。

医療を支える関西オカンの会の会員の中から、今回も20名近くの方が、ボランティアスタッフとしてシンポジウムの運営を手伝って下さいました。猛暑にも関わらず、十三駅から会場までの道沿いに、案内看板を持って来場者に向けて案内をしてくださった方。

小さな会場に200名もの来場者が一気に訪れるということで、昼食を食べる暇もなく受付業務と来場者に手渡しをするリーフレットの製本業務に従事して下さった方。

会場の運営と進行を、日頃より培っているプロフェッショナルな技術を活かしてお手伝いいただいた元「ムーブ!」スタッフの方。

それぞれの持ち場で素晴らしく立ち回りながら、役割を果たして下さいました。

出演者の応対や進行の準備に追われながらも、ボランティアの皆さんの機敏な行動と温かな思いに対する感謝の気持ちで胸がいっぱいになっていました。

来場者からの感想の多くに、ボランティアスタッフの対応に対する賞賛の言葉がありました。

本当に有難うございました。

シンポジウム第一部「定点観測」

今回のシンポジウムの前半のテーマは「定点観測」

前回のシンポジウムに参加して下さったパネリストの三名の方々に出演をお願いしたところ、それぞれに大変な御多忙にも関わらず、お越しくださることになりました。

せっかく同じメンバーで議論するのだから、他のシンポジウムではなかなかしていないことを実現してみたいと思いました。

いろんなシンポジウムの司会やパネリストを務めてまいりましたが、

シンポジウムで意義深い提言がなされるものの、その提言がどう実際の現場でいかされたかという検証をする機会がなかなかありません。

メンバーは入れ替わりますし、組み合わせもまさに一期一会ですから、同じメンバーが顔を合わせることもめったにありません。

ですから、せっかくですので、前回の議論を踏まえて、今回のシンポジウムまでの八か月で何がどう変化し、今は何が問題であるのかをディスカッションすることにしました。

患者力シンポジウムという「定点」から、継続して議論を「観測」するという、斬新な試みでもあります。

一人目のパネリストは、テレビ・ラジオに引っ張りだこの人気コラムニストであり、尼崎の名医・勝谷医師のご長男でもある勝谷誠彦さんです。

登場の際に、お父様と一緒に生まれて初めて海外旅行をした話を披露してくださいました。

地元で、献身的に診療をしている勝谷医師は、盆暮れ正月もなく、365日、地域の患者さんのために尽くしてこられたそうです。

大変尊いことだと感じ入りますが、いわばその犠牲になったのが家族というわけで、勝谷誠彦さんいわく、ゆっくり家族旅行をする時間などほとんどなかったのだそうです。

常に患者第一で自分の時間と命を削りながら働いているお父さんの背中を、今も誇らしく見つめている勝谷さんの気持ちがお話の中に滲み出ていました。

今回は、アジア民主化の激流を取材された戦友のような存在が今枝氏であるということで、超ご多忙にもかかわらず出演を快諾してくださいました。

二人目のパネリストは、民主党参議院議員で医療介護改革チーム事務局長であり、内科医として病院勤務医の経験もある梅村聡さんです。

7月11日に参議院選挙が終わったばかりということで、梅村さんご自身は改選ではないとはいえ、

尾立源幸参議院議員の選挙のお手伝いで多忙を極めておられたとのこと。

尾立氏は当選されましたが、民主党自体は「惨敗」という参議院選挙の厳しい結果に、梅村議員は率直に意見を述べられていました。

勝谷さんから鋭い敗因分析を提示され、虚心坦懐に

「確かに、民主党にはアピール力というか、国民の皆様に説明する力、伝える力が不足しているのではないかと思います。

参院選の結果を重く受け止め、反省をしなくてはならないと痛感しています」

と、まずは「定点観測」謝罪編から始まりました。

三人目のパネリストは、救急医でもあり小児科医でもある、奈良県立医科大学救急医学教室准教授の西尾健治さんです。

前回、シンポジウムでの激しいディスカッションが初体験だった西尾先生は、僕のような口下手な人間ではお役に立てる自信がないと出演を固辞されていました。

しかし、「今回のテーマが救急医療ですので、西尾先生には是非ともお越しいただきたいのです」と熱心に口説きました。

そして、何とか出演を承諾してくださいました。

ご本人の心配は嘘のよう。

今回は前回よりもさらに、トークに磨きがかかっていました。

百戦錬磨の勝谷さんに負けず劣らずの弁舌ぶりに、司会として加わらせていただいた私もびっくり仰天でした。

西尾医師は、つい昨日の夜勤で、熱中症で運ばれてきた40代の女性の患者さんを看取られたという衝撃的な話をしてくださいました。

猛暑続きのために、熱中症で救急病院に運ばれてくるケースが本当に多いのだそうです。

命を落とす方も後を絶たないのだとか・・・。

多いのが室内で起きる熱中症です。

冷房がない場合、室内は外気よりも湿度が高くなってしまうため、高温多湿となり、熱中症のリスクが高まってしまうそうです。

窓をあけて扇風機をかけるとか、なんとかして空気を回し湿度を下げる必要があるそうです。

そして、水分と塩分の補給は忘れないことが大切とのこと。

また、熱中症の症状の一つに意識障害があるそうで、喋る言葉がなんとなくおかしいとか、ボーっとしているとか、変な運転をしているなどの兆候でもわかるそうです。

来場者の方々は集中して耳を傾けていました。

「定点観測」〜政権交代で医療はどうなる〜

いよいよ定点観測の議論に入ります。一つ目のテーマは「政権交代で医療はどうなる」です。

前回のシンポジウムは、自民党から民主党への歴史的な政権交代が行われた後まもなくの開催でしたので、まだまだ熱気冷めやらぬ時期でもありました。

ただ、すでに民主党へのメディアバッシングも激しく、

前回シンポジウムで勝谷さんの

「なんでもかんでも叩けばいいってもんじゃない。

ちゃんとした見極めをするには、もう少し時間がかかる。

せめて、来年の通常国会が終わり、参院選が終わるころにバカかどうかを判断すればいい。」

という発言があったので、

それを踏まえて、現在の「判断」について勝谷さんに直撃しました。

勝谷さんは、

「民主党は自分で自分の首を絞めている。

説明が稚拙すぎて、皆がいろんな方向に向いている感じ。

船頭が誰なのかもわからない。

志のある議員もいるのだろうが、全体的な閉そく感に埋もれている。

管総理の消費税増税の議論の持ちかけ方の稚拙さが象徴的だ。」

という厳しい意見を述べられました。

梅村議員の話では、平成22年度予算で医療費に4800億円が加算され、そのうち4400億円が急性期医療に投じられたということなのですが、

実際に救急医療の現場で働いている西尾医師は「え?本当ですか。僕は全然知りませんでした」と驚いていました。

勝谷さんは「民主党は広報が下手なんだよな」とチクリ。

3人の息の合った掛け合いに、会場は笑いに包まれていました。

モニターで、民主党が昨年の総選挙で掲げたマニフェストの中で実行できたこととして本年度の参院選のマニフェストに書かれていたことが

「360人の医学部定員増」ということだけだったことを指摘すると、

西尾医師は

「いや、これはすごいことです。

1年で360人増やすということは、教員も増員しなくてはいけませんし、大変なことです」

と評価していました。

梅村議員は日本政府は長い間

「医学部の定員は増やしてはならない」

「医学部新設は行わない」

という田中角栄の時代に官僚が作った大臣告示に縛られていたことを明かし、明治以来の官僚支配体制との闘いは容易ではないことを切々と語りました。

医師が増えれば、果たして医療崩壊は防げるのかという問いかけに対しては、

梅村議員は臨床の場の医師の配置についての全国的なデータがなく、まずは実態把握に取り掛からなくては適正配置問題に対して手の打ちようがないとし、

速やかに調査をしたうえで、全国データを9月に報告できるように進めていることを明らかにしました。

「定点観測」〜医療崩壊は防げるのか〜

二つ目の定点観測のテーマは「医療崩壊は防げるのか」でした。

過労からうつ病を発症し、1999年に勤務先の病院から飛び降り自殺をした小児科医の中原利郎氏の死について取り上げました。

中原医師のご遺族を中心として結成された「小児科医師中原利郎先生の過労死認定を支援する会」は、労災として勤務先の病院の責任を問う民事訴訟を起こし、

7月8日に最高裁で異例の和解勧告が言い渡されました。

最高裁は「医師不足や医師の過重負担を生じさせないことが、国民の健康を守るために不可欠」だとして、

病院側から中原氏のご遺族側に700万円を支払う形での和解を勧告し、病院側は中原医師の死に対して深く哀悼の意を示し、和解金を支払うことになりました。

勝谷さんは、この最高裁の踏み込んだ対応を評価し、

長妻厚生労働大臣も「2度と同じような悲劇を起こさないように、一緒に知恵を出し合い闘いましょう」といった国民に向けた声明を発表するべきだったと指摘。

政府の対応があまりにも無反応だったために、メディアでもほとんど取り上げられることなく、大切な提言がきちんと活かされていない歯がゆさを感じたと述べました。

梅村議員も勝谷さんに同意して、立法府と行政府の責任が問われた医師の当直問題には、政権与党として答えを出さなくてはならないと語りました。

ちなみに、梅村議員は国会の場で初めて、医師の当直問題を取り上げ、当時の舛添厚生労働大臣に鋭く質問をしています。

医師の当直問題に関しては、前回のシンポジウムでも取り上げられましたが、現場ではなかなか改善が進んではいないようです。

診療報酬の改定などで病院の経営の問題を改善していくことで、勤務医の過重労働の問題に手を打てたらという思いはあるようですが、

こちらも実際に現場で勤務医として働いている西尾医師の実感とは程遠いようでした。

また、同じ小児科医の道を選んだ中原医師の娘さんの

「医師は人の命に直接携わる職業であり、一瞬一瞬に大きな責任を伴います。

患者第一で第一線で働く医師が現実に絶望して医療界を退かざるをえないような社会は変わってもらわないと困ります。」

という言葉に対し、

小児科医でもある西尾医師は

「まさにそうだと思います。

このまま社会が変わらないでいると困るのは患者さん自身だと思います。

医療者が心身共に健康でないと、患者さんと向き合うのはきついです。

どうか、患者さんの側からも、医療者を支えてあげてください。

感謝の言葉一言でいいんです。

それで本当に、随分気持ちが救われるんです。」

と医療を育て支える患者力の向上を訴えていました。

「定点観測」〜メディアの功罪と行政の無責任〜

そして、三つ目のテーマは前回議論が沸騰した「メディアの功罪と行政の無責任」です。

医療問題について真摯に報じるメディアが増えてきたと感じる一方で、この報道には驚いたとして紹介したのが、「夕張医療センターの救急拒否報道」でした。

北海道の夕張といえば、2007年財政再建団体に指定され、事実上経営破たんした自治体です。

夕張市の財政難に伴い、夕張市立総合病院は公設民営化され、村上智彦医師が理事長である夕張希望の杜が指定管理者となって、

「夕張医療センター」として現在は運営管理されています。

この夕張医療センターが、自殺を図り心肺停止状態に陥った男性の救急搬送を断ったことが、厳しい論調で報じられたことで、物議を醸しました。

6月2日付け、北海道新聞の第一報では「救急医療、また拒否」という見出しで、夕張市長が「今回のケースは誠に遺憾」と述べたと書かれていました。

それに対して村上医師は、ネット上で反論を展開し、

常勤医が一人になった今年4月からは従来通りの救急搬送受け入れは難しいということ、

心肺停止状態への対応はスタッフや設備の整った専門施設で行うべきであり、夕張の近隣には該当施設が数多く点在すること、

記事にするにあたっての取材を一切うけていないこと

などを明らかにした。

(現在は沈静化しているようであり、行政サイドと村上医師の側は直接会って話をして、誤解を解くシーンもあったようである)

一方だけを取材して、思い込みで記事を書くと言うことに対する批判は、前回のシンポジウムで奈良の大淀病院のたらい回し事件を例に挙げて取り上げていました。

今回の件は、夕張の救世主と全国的に報じられることが多い村上医師がバッシングを受けた側の当事者であるだけに、

地元のメディアが取材も不十分な状態で記事を書いていることに強い違和感を感じました。

ここからは、延々と勝谷さんの「大マスコミ」バッシングの独壇場になりましたが、

前回同様、とてもじゃありませんが差し障りがありすぎて再生不可能ということで割愛させていただきます。

梅村議員は「メディアや患者は何科の医師にもオールマイティを求めすぎるところがあります」と訴え、

「行政は医療機関の棲み分けや機能分担を進めるべきだ」と述べて、政権を担当する自らの党へ持ち帰る宿題を背負った形になりました。

バッシングで医療を疲弊させるのではなく、建設的な議論に導くメディアの姿勢が求められていると、勝谷さんは熱弁をふるっていました。

勝谷さん、梅村議員、西尾医師のお三方のコンビネーションが絶妙で、前回を上回るような丁々発止の議論が繰り広げられていて、

思わず司会の仕事も忘れて聞き入ってしまうほどでした。

来場者の方々も、熱心に耳を傾けてくださいました。

休憩中のアンケートにも、非常に熱意を持って回答していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

質疑応答の時間が取れなかったので、皆様に頂いたご質問は、次回への宿題とさせていただきます。

本当に有難うございました。

シンポジウム第二部「救急医療」

休憩をはさんで、第二部は、救急車が到着するまでの全国平均7分間の間に私たちに出来ることは何かを問いかける

「救急医療〜大切な人を救うために問われる力とは」をテーマに展開しました。

まずは、亀山房代さんの夫であり、写真界の直木賞とも言われている土門拳賞を受賞されたフォトジャーナリストの今枝弘一さんに、

亀山さんが救急搬送された時のことを語っていただく基調講演から始まりました。

亀山さんが心室細動で救急搬送されたのは、昨年11月9日のことでした。

亀山さんが発作を起こしたのは深夜2時ごろのこと。

小学校二年生の娘さんと並んで寝ていた亀山さんの身体が突然跳ね上がったのだそう。

今枝さんは、戦場カメラマンとして、数々の修羅場をくぐってきていらっしゃいます。

目の前で人の死を見たことも、3桁にのぼるそうです。

だから、亀山さんの状態を見た瞬間、「これは心臓だ」と思われたそうです。

できるだけ予後に後遺障害が残らぬようにと、すぐにCPR(心肺蘇生法)を開始しました。

そして、飛び起きていた娘さんに素早く119番通報して救急車を呼ぶ指示を出しました。

今枝さんは、休まずに胸骨圧迫と人工呼吸を続ける必要があったからです。

さらに、必要なのはAED(自動体外式除細動器)だと判断し、出来る限り近くにAEDが配置されていなかったかと頭を巡らせました。

天才カメラマンの今枝さんの頭の中には、まさに近隣のAEDマップがそのまま頭の中に入っていました。

日頃から、ご家族で実際に町を歩きながらどこにAEDがあるのかを確認し、救急時にどのような対処をしたらよいのかを話し合っておられたそうです。

一番近くにあるAEDは、近隣の消防署にあるAEDだと考え、119番通報すれば、速やかにそこからAEDを届けてくれるのではないかと祈るような思いだったそうです。

しかし、飛んでもない障害が立ちふさがりました。

119番通報を受けたオペレーターが、娘さんがきちんと住所を伝えているにもかかわらず、

「子供ではらちが明かないので、大人を電話口に出せ。」

と要望してきたというのです。

一瞬でも脳に血流を送り込む動きを止めたくはない今枝さんでしたが、オペレーターがまったく取り合ってくれないため、

苦渋の思いで亀山さんの体から離れ、電話口に立ちました。

しかしながら、住所を言っても、周囲の目印を伝えても、

「場所がわかりません。」という素っ気ない返事。

非常にも、時間だけは刻々と過ぎていく。

一刻も早く心肺蘇生に戻りたい今枝さんにとっては悠久の時間に感じられたことだろう。

今枝さんの話を聞きながら、いまだに冷めやらぬ怒りとやりきれなさを感じた。

結局、救急車が到着したのは、通報から30分が経過した後でした。

亀山さんは、意識不明の状態で搬送され、結局意識が戻ることのないまま、2週間後に病院でなくなりました。

享年42歳。

あまりにも多くの人に惜しまれた死であり、ご家族にとってはかけがえのない大切な大切な「お母ちゃん」が失われた、筆舌に尽くしがたい悲しみでありました。

救急車が到着してから、今枝さん達ご家族が接した救急隊員や医療者達は、実にプロフェッショナルな振る舞いだったそうです。

そのことに関しては、今でも今枝さんや娘さんは感謝しているとのことで、消防署を通りかかる際には必ず娘さんは敬礼するのだそう。

今枝さんは、地元の消防署が主催するAED講習会でご自身の経験を話されたり、娘さんとともに積極的に救命救急の研修を受けたりと、

亀山さんの死の意味と向き合っておられます。

社会に何が必要なのか、何が変わらなくてはならないのかを、ご自身が体感されたからこそ、説得力を持って語られています。

今枝さんは訴えます。

AEDの講習会を地域単位で積極的に開くべきだと。

AEDが実際に使われる場面を考えると、近隣の人達が助け合いの精神を持つことが肝要であることがわかります。

近所のスーパーにちょっと買い物に出た時の道端で発作が起きた場合、助けてくれる可能性のあるのはご近所の方でしょう。

お互い持ちつ持たれつ助け合いの精神を育むことが、自分の家族の命のリスクヘッジにも通じるわけです。

そして、AED講習会を起点として、定期的に地域の人達が集うことになれば、それが地域コミュニティー再生の大きな原動力にもなります。

前向きな、素晴らしい提案だと感動しました。

AEDと心肺蘇生法のシミュレーション

AEDの配置場所は、ここ数年で一気に広がりました。

それでも、なかなか利用率はあがりません。

場所は分かっていても、使い方を知らない人も多いし、心臓の発作を起こした人に電気ショックを与えることに対する恐怖心も根強いようです。

数は増えても、実際の場面で使うことができなければ意味がありません。

私自身、亀山さんが心室細動で亡くなるまで、ちゃんとした救命講習に足を運んだことはありませんでした。

そこで、今年の3月に、大阪市が主催する上級救命講習を受講しました。

合計8時間の講習で、心肺蘇生法やAEDの使い方について、実際にシミュレーションしながら体得していくことが出来ます。

ダミー人形を使って、どのくらいの呼気で空気を吹き込んだらいいのかとか、どのくらいの強さと位置で胸骨圧迫をすればいいのかなどを学ぶことが出来ます。

やけどや骨折、誤飲などの初期救急処置についても教わりました。

最後にはペーパーテストまであり、何点以上でないと不合格というラインまで設けられ、心地よい緊張感も経験できました。

すっかり甘やかし気味の脳みそにプレッシャーをかけられたせいか、今でもしっかりと正答が記憶に残っています。

終了後は、講習終了証明書ももらえ、達成感もありました。

実際に講習を受けてみて感じたことは、1分間に100回のペースで、体が5センチ沈み込むほどの強さで胸骨圧迫を続けることは、大人でも重労働です。

さらに、心肺蘇生法を続けながらAEDを手配し、AEDが到着してからは速やかに装備し、実行し、終わったらただちに心肺蘇生法を再開するなんでことは、訓練を重ねておかないと絶対に無理だと思いました。

だから、出来るだけ多くの人に、実際に講習会に足を運んでもらいたいという、強い願いがありました。

少しでも多くの人に、AEDを使うことの意義と、

実際に電気ショックを与えるかどうかの判断をするのは機械自体であるので、不必要な恐怖心や自責心を抱く必要がないということ、

そして講習会に実際に行ってみることの重要性を伝えるために、

シンポジウムでは実際にどのようにAEDが用いられるのかをシミュレーションしていただくことにしました。

大阪市消防局警防部の角田さん、大塚さんが全面的にご協力くださいました。

↓動画↓

関西オカンCPR講習会

会場にダミー人形を置いて、気道確保や胸骨圧迫の方法、

現物のAEDを使って、音声ガイダンスではどのようなアナウンスが流れるのかをモニタリングしたり、

実際の使用法などのレクチャーをしてくださいました。

来場者は息を殺しながら真剣に聞き入っていました。

AED講習は、救急隊員の方だけができるというわけではありません。

一般市民向けの指導者養成コースもあります。

定年退職後、なにか地域に貢献できるような資格を持ちたいと思われている世代の方に、是非とも指導者のライセンスを取っていただき、

その方が責任者となってマンションや小さな町会単位でAEDを持つようになれば、地域再生は現実のものとなっていくのではないかと思いました。

亀山さんの遺したメッセージは、「地域再生の希望の光」として語り継がれていくことを願いました。

エンディング

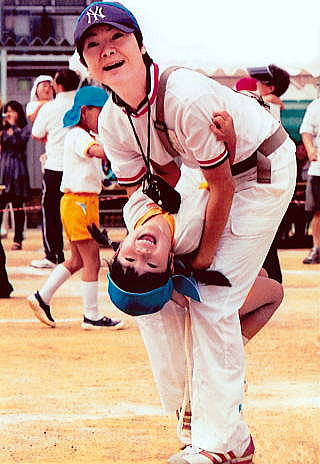

シンポジウムのエンディングとして、今枝さんが撮り続けて来られたご家族の肖像写真をベースに

オカンの会のラスカル事務局長が多忙の合間にVTRを作成してくださり、

その映像に乗せて亀山房代さんの娘さんからお預かりしたお手紙を朗読させていただきました。

一枚一枚の写真に焼きついた亀山さんの人懐っこい笑顔と、あどけない娘さんの姿、

そして手紙に刻み込まれた切実な母親への思慕の念に、会場は震えるような涙に包まれました。

【亀山房代さんの最愛の娘さんから、天国の房代さんへの手紙】

運動会のかけっこで、よういどんで 隣の子のひじ、ほっぺに飛んできて、めっちゃ痛かったよ

びりスタートで後ろから一生懸命最後まではしったら、 ママの顔が見えたから、めっちゃ走った。

プーって声、聞こえたから飛んでゴールしたら、二着だった

そしたらママ、「プー、良く頑張ったねとギュッとしてくれた。嬉しかった」

頑張った時は、ママの大きなお尻と私のちいちゃなお尻でハイタッチ。する

そん時がたまんないあったかいママのおしりでした。

「また一生懸命走ったら、房代ママの大きな声〜聞こえてくるよ・・・」とかなんとか

パパはゆうてるけど、

今年の秋、聞こえてくるか、運動会で試してみるよ

もし最後まで頑張って走ったら、

あと一生懸命生きて、勉強して、働いて、人の役に立って、

結婚して、赤ちゃん産んで、最後までちゃんと育てて、

私がおばあちゃんになれたら、

房代ママのお別れ会みたいに、たくさんの人にあんなに褒められて死んだら・・・

そしたらまたきっと、

あっちの天国とかも、もし会ったら、

その時、また頑張ったねって

ママぎゅっとしてくれるかな

天国なんかでは。お尻とお尻ハイタッチなんかまたできるのかな

それまでは頑張る

ママに産んでもらった命、絶対に絶対に絶対に無駄にしません。

約束します。誓います。

私にいろいろしてくれて、一番優しかったプーのママへ

いつまでも大好きだよ、ママ

プーより

亀山さんは、太陽のような女性でした。

ひだまりのような笑顔を浮かべ、周囲を優しく包み込んで下さいました。

時に射抜くような真剣なまなざしで、心のこもったアドバイスをしてくださいました。

失われた命の重さと、今枝さん達ご家族が体験して来られた不条理な現実は、忘れがたい教訓であり、貴重な学びとなって、

会場にいた全ての人の胸に染み込んで行きました。

(文責 関根友実)

<SPECIAL THANKS>

医療を支える関西オカンの会・・・時々、オトン会員のボランティアスタッフの皆様

西日本出版社 大阪市消防局 阪急電鉄株式会社

そして、いつも巻き込んでしまう私の家族、父、母、姉に感謝の気持ちをこめて。

■<『患者力』〜混沌とした激動の時代に問われる患者力とは〜>2009.11.14

去る2009年11月14日、「医療を支える関西オカンの会・・・時々、オトン」と「兵庫県立柏原病院小児科を守る会」が共同で開催したシンポジウム

「患者力」 〜混沌とした激動の時代に問われる患者力とは〜

が無事に催されました。

今回はドキュメントで、患者力シンポジウムのリポートをお届けします。

はじめに

当日はお天気が心配されたのですが、奇跡的に雨が上がり青空がのぞきました。

ホッとしながら、副代表の三谷新吾さんとともに、大阪の柏原から車を走らせました。

きっと、今頃は、兵庫県の柏原から、守る会の丹生さんたちも尼崎に向かって車を走らせているんだろうなと思いを馳せておりました。

市報尼崎を始め、朝日新聞、産経新聞、神戸新聞が告知を掲載して下さったこともあり、

会場となった尼崎商工会議所会館七階大会議室にはのべ150人の方が詰めかけてくださいました。

受付や会場の設営などはすべて、オカンの会のボランティアスタッフが支えてくださいました。

三谷副代表は、地元・大阪府柏原市で青少年リーダーを育成する青少年リーダー指導者会や青少年指導員協議会に長くかかわっている人で、

ボランティアに半生を捧げているという頼りがいのある人物なのですが、この日も現場を取り仕切ってくださいました。

また、ボランティアスタッフの中には、かつて番組「ムーブ!」で共に働いた優秀なディレクター陣も快く手伝ってくれ、強力なサポートとなりました。

阿吽の呼吸で現場で立ち回ってくれる姿を見ていると、熱いものがこみ上げてきました。

そして、当日のボランティアスタッフの動きは、事務局長のラスカル嬢こと三谷宗子さんがエクセルを駆使してすべて一枚の紙にまとめて下さいました。

そういう下準備があったからこそ、スタッフの動きに混乱がなかったのだと思います。

私は、パネリストの人達を一人ずつ迎えながら、控室で打ち合わせや趣旨説明に忙殺されておりました。

生まれて初めての企画プロデュース、キャスティングから構成まで、何もかも一人で手掛けたシンポジウムです。

頭の中は溢れる思いでパンク寸前。髪は野武士のようにボサボサで、走り回っていたので黒いパンストは気づかぬうちに穴だらけになっていました。

そんな人前にはでられないような姿でしたが、時間になったのでスタート。

なぜ、テーマを「患者力」としたかというと、私自身が長く患者をやってきて、いつも自分にあったらいいのになと思う力だからです。

この医療の情報を先に知っておいたら良かったと思うこともあります。

どうやったらいいお医者さんと巡り合えるのか、どこで調べればいいんだろうといったような素朴な疑問も抱えています。

ニュースで医療崩壊の話は知っていても、果たして自分にどれだけ関わりがあって、一体何ができるのかがわからないといったようなことも常日頃感じています。

医療を支えるのも、医療者を育てるのも、医療についての情報を得るのも、病気の最適な治療法を知るのも、予防医療を学んで健康を保つのも、

全てが「患者力」ではないかと考えました。

そして、少子高齢化の日本において、今後ますます必要となる力もまた、この「患者力」ではないかとも思いました。

テーマを「患者力」という三文字に込め、会場に掲げる垂れ幕の文字を近所のママにしたためていただきました。

第一部 パネリストによるパネルディスカッション

スタートに当たり、皆様方にご挨拶・・・と、皆様に頭を下げたところで、パンストがボロボロに破れていたことに気が付き、衝撃を受けてしまいました。

それでも、会場は温かい雰囲気に包まれていて、「そんなことは関係ないねん」という来場者の皆様の思いをしっかりと受け止めました。

必ず、ボケには突っ込みを入れてくれる。関西人の優しさに愛を感じ、司会進行に集中です。

まずはじめに、兵庫県立柏原病院小児科を守る会の活動をまとめたVTRをご覧いただいた後、丹生代表にご登壇いただき、現在の守る会の活動を報告していただきました。

守る会では、今も月に数回、「ママの救急箱」(通称ママ救)という活動をされています。

三か月健診などの乳児健診の機会や子育てサークルに出向いて、

小児救急の現状を伝えたり、コンビニ受診を出来るだけ控えるために、子供の異変をどのように見極めればいいのかを、

新人のママ達にレクチャーしたりしているそうです。

素晴らしい啓発活動だと思いました。

また、二年半に渡り、息を切らすことなく活動の範囲を広げている守る会のメンバーに改めて敬服しました。

兵庫県立柏原病院小児科を守る会の存在は、小児科医界において知らない人はいない存在だと、ある小児科医の先生からお聞きしました。

「コンビニ受診を控えよう」「かかりつけ医を持とう」「お医者さんに感謝の言葉を伝えよう」

この三つのシンプルなスローガンは、多くの医師の心を揺さぶり続けています。

丹生さんの活動報告の後は、第一部として「パネルディスカッション」のコーナーの始まりです。

丹生さんにはそのままパネリストに加わっていただいて、他の方を順次、ご紹介していきました。

まずは尼崎市出身、尼崎の勝谷医院のご長男でもあるコラムニストの勝谷誠彦さん。

朝日放送の「ムーブ!」で共演させていただいたのですが、卓越した知識量と絶妙の表現力、溢れんばかりのパワー、恐るべき洞察力、神をも畏れぬ行動力。

本当に凄い人だと痛感していたのですが、医療問題においても造詣が深く、多くのことを教えていただきました。

本業の文筆業だけでなく、テレビやラジオにもコメンテーターとして頻繁に出演されていて、最近は医師会など医療関係の講演にもひっぱりだこで、

本当に多忙な方なのですが、なんとか時間を割いて駆けつけてくださいました。

「どこの後援もついてないんなら、タブーはないよね」と少年のようにニコリと笑われた勝谷さん。

「ええ、お好きにどうぞ」と答えた私。

そうです。タブーのない話を、患者、医療者が共に共有しあい、一人一人が自分の頭で考えること、それこそがシンポジウムの一番の目的でした。

その後、ネットにも書けないようなタブー話を連発された勝谷さん。本当にありがとうございました。久しぶりに、冷や汗、いや、いい汗かきました!

続いては、民主党参議院議員の梅村聡さん。

2007年の参議院選挙大阪選挙区で、全国最多得票で当選した新進気鋭の政治家です。

元々、内科のお医者さんで、大阪大学医学部を卒業後、大学病院や市中病院で勤務医をされていました。

ご自身が病院に勤めていて、いろんなことを感じられ、医療者がだれか政治にコミットしなくては、この過酷な現場は変えられないと思い、34歳の若さで出馬されました。

今は厚生労働員会に所属し、「介護・医療改革作業チーム」事務局長として、日夜業務に励んでいらっしゃいます。

最近は、「たかじんのそこまで言って委員会」や「TVタックル」などで医療をテーマにした時の出演が増え、勝谷さんとの共演も多いです。

梅村議員もまた、公務、政務に加え、医療者に向けての講演などで激務の中を駆けつけてくださいました。

そして、奈良県立医科大学救急医学教室の西尾健治准教授。

今年6月の取材で初めてお目にかかり、医師としての職務に対する姿勢や人間性に深い感銘を覚えた先生で、元々は私の地元の大阪府柏原市立柏原病院の小児科医長でした。

柏原病院に西尾先生が赴任していたのはたった二年にもかかわらず、今もなおママ友達の間で語り継がれるほどの名医だったので、

その理由が知りたいとアポイントを取って取材をさせていただきました。

西尾先生が言った言葉で、私が一番感動したのは「人のために頑張れる医師という職業は楽なんです」という言葉。

「自分のために働くから人はしんどい」確かにそうかもしれません。

目の前の患者さんに一生懸命になればいい、その揺るぎない信念に心を打たれ、勤務医を代表してシンポジウムでどうか思いの丈を語ってほしいとお願いしました。

こういう場は苦手だからと固持されるところを何とか説き伏せて来ていただきました。

五人が出そろったところで、いよいよ第一部、パネリストによるパネルディスカッションのスタートです。

その1 新型インフルエンザ対応の是非

まず最初のテーマは、ニュースをにぎわせている新型インフルエンザの話題から入りました。

11月半ばの段階で、まだワクチン接種の優先順位をめぐって大混乱が起きていて、

京都の方ではくじ引きでワクチン接種者を決める自治体もあったり、連日問い合わせの電話の対応に追われ、医療現場はパンクしているという話が出ました。

また、厚生労働省の方向性が揺らぎ、一回接種か二回接種、どちらを義務付けるかで大きく揉めて、結局一回目の接種が遅れてしまうお粗末な事態になったのではないかとの問題提起がありました。

梅村議員からは、そもそもワクチンは一度に限られた量しか作ることができず、また作られた株で、さらに新しいワクチンを作るので、常に一定量しか供給できないんだと言う説明を受けました。てっきり一気に大量に出来るものと思っていたら、物理的時間的制限があるようです。

また、勝谷さんからは、ワクチンにまつわる様々な疑念や輸入ワクチンの問題など、テレビでは決して語られないような奥の深い内容の話を伺うことができました。

勝谷さんは元来、「日本は利権談合共産主義が跋扈している」という持論を持たれているので、勝谷流に紐解いてみると、とてもわかりやすい構図がそこには見えてきました。

今回は弱毒性だったから、深刻なパニックは起こらなかったけれど、高病原性の取りインフルエンザがパンデミックを起こしたら、この国はひとたまりもないなという認識で一致をみました。

さらに、厚生労働省の中で国家公務員という立場で働く医系技官という人達が、

医療行政にまつわる様々な重要事項を決定する権限を担っていることに問題があるのではという話題になりました。

医系技官というのは、医師免許を取得してから五年以内でないと採用試験をうける資格はありません。また、他の官僚のように、国家一種などの試験を受けずに入局します。

メディアにも登場し始めた医系技官もいて、その存在が徐々に明るみになっていきましたが、

いろんな面からもっと現場を知っている人が医療行政に携わるべきであり、

今の医系技官がもっと積極的に現場に出て学ぶような官民交流の仕組みを作らなければならないという提案もありました。

ここにはとても記せないような罵詈雑言は、割愛させていただきます。

西尾先生は、メディアがパニックをあおっている面が否定できないと指摘され、

実際は季節性インフルエンザよりも死亡率が高く、世界においても日本の死亡率は低いことなど、事実を冷静に分析することの大切さが語られました。

その2 政権交代して医療は変わるのか

政権交代して、鳩山内閣が発足し、本来は行政刷新担当の大臣になると巷で言われていた長妻昭氏が、

ご自身がライフワークとしている年金問題に是非とも取り組みたいと意欲を燃やし、厚生労働大臣になったと報じられている。

そんな長妻氏が、専門ではない分野であると当初ささやかれていた医療問題に関して、厚労省内でどのように立ち回っているのかを、

実際に身近で目の当たりにしている梅村議員に話を聞きました。

梅村議員の話によれば、長妻厚労大臣は、性格的にとても真面目であること、几帳面すぎるところがあるので、しょいこみすぎてしまうのではないかという不安など、

実感のこもったお話を伺うことができました。

また、梅村議員はできるだけ厚生労働省の官僚の人を医療の現場に連れてきて、机上ではなく現実の医療を見てもらっているということです。

勝谷さんからは事業仕分けなどで見える政治主導の意味合いを伺いました。

介護型療養病床の廃止を凍結したことや、後期高齢者医療制度の問題、中医協人事や日本医師会のありかたにまで話は及びました。

その3 医療崩壊は防げるのか

まず、医療崩壊の原因の根本にあるのが「医療費抑制政策」にあることが指摘されました。

少子高齢化が進み、このままでは国民皆保険が崩壊するという理由で、1990年代後半より政府は医療費抑制政策へと舵は切られました。

診療報酬を切り下げたり、医師数を減らしていく政策をとったのです。

その結果、相次ぐ病院の破たんや診療所の閉鎖など、地域医療の崩壊は進みました。

また、リハビリ難民や末期がん難民など、打ち切り医療が続出する厳しい時代が訪れました。

シンポジウムでは、病院勤務医の当直の問題を上げました。当直医とは、入院設備のある病院や診療所で夜間・休日に勤務し、診療する医師のことです。

労働基準法によると「当日直業務」は「通常の労働は行わない」「仮眠をとる」「宿直は週一回に限る」断続的勤務のことを示します。

36時間連続労働が当たり前とされ、断続どころか継続勤務の嵐を耐え抜いている現場の勤務医の労働実態とは大きくかけ離れているそうです。

成人男性が24時間連続で睡眠を取らずに労働を続けた時の状態は、アルコール血中濃度0.1パーセントの注意力に等しいそうです。

これは、ビール大瓶二本を飲んだくらいのアルコール摂取時と同じくらいの酩酊状態です。いかに過酷な勤務状況におかれているのかが生々しく伝わってきます。

それに、患者としては、酩酊状態の医師に頑張って診察を続けていただくよりも、心身共に健康な状態で治療に当たっていただきたいと願うのは自明なことです。

また、このような勤務状態は実質的に時間外手当にあたるにもかかわらず、安価な当直手当てという形で処理されているという問題点も明らかにされました。

つまり、病院勤務医は、過酷な労働条件に加えて、低賃金が強いられており、心身共に疲れ果てて、「立ち去り型サボタージュ」という形で医療現場を去る医師が後を絶たず、

ますます減少した人員で現場を守ることになり、状況は一層悪化していくばかりなのだそうです。

奈良県立医科大学の西尾准教授が現場の話をしてくださいました。

西尾医師も、週に一度の当直を担当しており、患者の状態や、患者の数によっては、一睡もせずに診察に当たる日が多いという話をされました。

ただ、「コンビニ受診を控えるように」とは言いますが、お家の方が「これは緊急事態だ」と感じられるのであれば夜間に連れてきていただくのは構いません。

でも、昼間は仕事で来れないからとか、明日からディズニーランドへ行くから薬を多めにとか、待ち時間が長くなって看護師や事務員を怒鳴りつけるとか、

そういう態度を控えていただけると助かります。」と発言されました。

医師のメンタルヘルスの問題も指摘されました。

今年2月に行われた日本医師会の「自殺について」の調査によれば、「自殺や死について一週間に数回考える」と答えた医師が5.3パーセントもいたそうです。

「実際に自殺を計画したり、死のうとしたことがある」と答えた医師0.4パーセントと合わせて6パーセントの医師が心理的にギリギリの状態で働いているという実情が浮かび上がりました。

守る会の丹生代表は、守る会が提唱している三つのスローガンを上げ、その意義を説明してくださいました。

「かかりつけ医をもとう」「コンビニ受診を控えよう」「医師に感謝の言葉を伝えよう」その中でも、「感謝」と言う言葉の持つ力が改めて論じられました。

地域の医療は地域で守る、自分たちで医療を支えていくという住民意識の変革も大切であり、これもまた「患者力」の一つだという結論に至りました。

今の患者は消費者という意識がどうしてもあるので、十分な医療(サービス)が受けられないとモンスターと化することもあるとして、

西尾医師より「今の若い医師は患者から感謝をされることがなく常に訴訟に怯えており、結果的に萎縮医療に繋がっている」との問題提起がありました

幕間 「医療の不確実性」をテーマにした紙芝居アニメの上映会

医療を支える関西オカンの会・・・時々、オトンのメンバーでもある喜多和美さんと一緒に、仕事終わりに自宅に集まって描き上げた紙芝居の初お披露目です。

私は裏でアンケートの集計にいそしんでいたので、VTRの振りをオカンの会事務局長の三谷宗子さんが務めてくださいました。

紙芝居の舞台は産婦人科。主人公は六歳の黒猫、ふにゃです。

ふにゃのお母さんが入院した産婦人科で、ふにゃはお医者さんの過酷な労働と、出産現場の修羅場を目の当たりにするという内容です。

編集を朝日放送同期入社で、ムーブで一緒に働いた木戸崇之さんが担当してくれました。

声優陣は、六歳のふにゃの役を「どっきり、はっきり、三代澤康司です」で共演させていただいている三代澤さんにお願いしました。

「六歳・・・しかも猫・・・ごっつ難しいなあ!!!」と困惑しながらも、懸命に可愛らしいふにゃを演じてくださいました。

ほかにも「どきはき」番組のプロデューサーやディレクターの皆さんが声のお手伝いをしてくださり、本当に助けられました。

第二部 トークライブセッション

のべ150人の来場者による、パネリストとのトークライブセッションを行いました。

来場者は、脳卒中、心臓病、癌、アレルギー、脊髄性筋委縮症など様々な病気の患者や子供を持つ母親、患者予備軍である健康な人、医療関係者、メディア関係者など、

多種多様な方々でした。

受付の時にアンケートを渡し、記入してもらった内容を参考にして、会場へマイクを持っていき、発言をしていただきました。

アンケートの中に、「かかりつけ医はいますか」という問いがあったのですが、七割の人が「いる」と答えました。

「いない」と答えた人の中には「何軒回ったが、しっくりくる診療所が見つからない。かかりつけ医を見つける何かいい方法はないでしょうか」と悲痛な声を上げる人もいました。

パネリストの勝谷氏は「かかりつけ医を探すのは、お気に入りの飲み屋を探す感覚と似ている。

気に入らなければ次を探してもいいし、そこを行きつけにしたいと思うのならば、客にも店を育てる責任がある」と独特な言い回しで表現していました。

会場には癌やアレルギー疾患の人も多く、どうやって正しい情報をしればいいのか、インターネットの使い方についての質問があがりました。

インターネットの情報は玉石混淆で、しっかりと見極める目を持つことが肝要だということ、患者や地域の母親同士の口コミがいかに大事かということが再認識されました。

病院と診療所の連携の話や、ステロイド治療の話など、患者が知りたいと思うことがいろいろとパネリストにぶつけられました。

医療を支える関西オカンの会の会員でもあり、某テレビ局報道記者のAさんは、自身のC型肝炎の闘病生活について明かした後、

最先端の医療情報や、現在の医療問題など、新聞やテレビなどで患者や医療者に向けて、できるだけ誠意ある情報を提供する責任があるとして、メディアの在り方を総括しました。

産科医療に大きな影響を及ぼした大野病院や大淀病院など代表的な事例を挙げて、新聞やテレビなどメディアの報じ方の問題についても突っ込んだ議論が行われました。

「たらい回し」ではなく、「受け入れ不能」であるという、現場の状況に適した言葉を用いて報じることの重要性も再認識されました。

勝谷さんは「上から目線の談合組織。メディアには自浄作用はない。」と断罪し、たびたび厳しい意見を述べられました。

「でも、勝谷さんも私もそのおこぼれで食べてますからね」と突っ込みを入れると「まあ、そうなんだけどね」と照れ笑い。勝谷さんはとても可愛らしい方でもあります。

おわりに

そして、シンポジウムの締めくくりとして、来場者の方々に守る会に提供して頂いた「ありがとうカード」をお渡しして、

一枚一枚にお世話になったお医者や医療機関に対しての感謝の言葉を綴っていただきました。

後日、該当する病院あてに郵送をさせていただく予定です。

感謝の気持ちを感じていても、なかなか口に出して言っていないのが奥ゆかしい日本人の習性。

でも、カードにして改めて伝えてみると、魔法の言葉のような効果があるそうです。

「患者力」のシンポジウムを通して、医療に関するいろんな問題意識を、医療者と市民が共に共有することは大変意義あることだと痛感しました。

患者側から発信することの大切さをこれからも伝えていきたいと思っています。

最後に、

パネリストの皆様はじめ、ご参加くださった皆様、スタッフとして影で支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。

今後ともご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。